「友人との約束を忘れてしまった…」「孫の誕生日に気づくのが遅れてしまった…」

そんな“うっかり”は、誰にでもありますが、家族や友人との関係に影響することもありますよね。

Windowsパソコンに始めから入っている 付箋アプリ(Sticky Notes) には、太字・下線・箇条書きなどの文字装飾が可能です。

付箋、大好き世代です!

- Windowsの付箋で可能な装飾

- 作業効率やモチベーションを高める工夫のコツ

- 実際に役立つ活用シーンの具体例

ちょっとした工夫ですが、予定を強調して表示できるので、パソコンを開いたときに自然と目に入るので便利です。

たとえば、誕生日や記念日は 太字で強調、贈り物リストは箇条書きに、旅行や食事会の日付は下線で目立たせる──こうした小さな工夫が「見逃さない安心感」につながります。

この記事では、シニア世代におすすめの「付箋装飾の使い方」を、家族や友人との交流シーンにあわせてわかりやすく紹介します。

👉 公式ヘルプには載っていない“実際に使って気づいた付箋の装飾活用方法”も解説します。

本記事の内容は、Windows 11の付箋を前提にしていますが、画面構成や機能はプログラム更新で変更される場合があります。詳しい仕様は、Microsoft公式サポートや付箋のトラブルシューティングをご確認ください。

管理人紹介

当ブログ管理人の「まちだ」です。

- 電機メーカーの元SE

- UNIX歴5年、Windows歴25年

- 月間100,000PVのサイトを運営

- ウェブ解析士

- Google アナリティクス認定資格

家族・友人との予定を装飾でわかりやすく

家族や友人との交流は、心の支えや生活の楽しみにつながる大切な時間です。

しかし、予定を忘れてしまうと信頼を損ねたり、自分自身も後悔してしまいます。そんなときに役立つのが、Windows付箋の「文字装飾機能」です。

太字や下線、箇条書きを使うことで、大事な予定をひと目で確認できるようになります。

なお、装飾だけでなく、デスクトップに常に前面に固定しておくのも地味に使いやすいですよ。

誕生日や記念日は太字で強調して見逃さない

孫の誕生日や結婚記念日など、大切な日を忘れずに祝うことは、良好な関係を築くうえで欠かせません。

付箋に「11月3日 孫の誕生日 🎂」と入力し、太字にしておくだけで視認性がぐっと高まります。

パソコンを開いた瞬間に目に飛び込んでくるので、「うっかり忘れた!」を防げます。

贈り物リストを箇条書きで整理する

プレゼントやお祝いの準備は、意外と忘れがちです。

たとえば「花束」「お菓子」「写真立て」といった贈り物候補を箇条書きで付箋にまとめておけば、準備の抜け漏れを防げます。

買ったものには「✓」マークを付けてチェックリスト風に使うと、さらに管理がラクになります。

旅行や食事会の日時は下線で目立たせる

友人との旅行や家族の食事会など、時間や場所が決まっている予定は特に忘れたくないもの。

付箋に「12月10日 18:00 ○○レストラン」と入力し、日付や時間部分に下線を付けると、他のメモよりも強調され、自然と意識できます。

複数の予定がある場合でも、下線を引いておけば「どれが約束の時間か」が一目でわかります。

装飾を取り入れることで得られるメリット

Windows付箋はただのメモとして使うだけではもったいない機能です。

装飾を取り入れることで、予定やメモが「見やすく」「忘れにくく」「気持ちよく」管理できるようになります。

特に家族や友人との交流に関する予定では、その効果が大きく表れます。

ここでは、私が「付箋って便利だな」と実際に感じたポイントをお伝えします。

大切な人との予定をうっかり忘れない

文字装飾を使うと、大事な約束が画面上で自然に目立ちます。

誕生日や記念日を太字にしておけば、「今日は特別な日だ」とすぐ気づけるので、祝うタイミングを逃しません。

結果的に「忘れていた…」という後悔や、人間関係のすれ違いを防げます。

メモを探さなくてもパソコン画面で一目で確認

紙のメモや手帳は置き場所を忘れたり、ページをめくって探す手間がかかります。

付箋をデスクトップに貼り、さらに装飾を加えておけば、パソコンを開いた瞬間に予定が目に飛び込む状態になります。

探すストレスが減り、行動もスムーズに。シニア世代にとって「すぐ確認できる安心感」は大きな利点です。

交流がスムーズになり信頼関係も深まる

約束を忘れずに守れると、相手からの信頼が増し、交流がよりスムーズになります。

さらに「準備リストを箇条書きにしておく」「時間を下線で強調する」といった工夫は、自分自身の安心感にもつながります。

結果的に「余裕をもって予定にのぞめる」ため、会話や時間を心から楽しめるようになります。

Windowsの付箋アプリで装飾を楽しむ方法

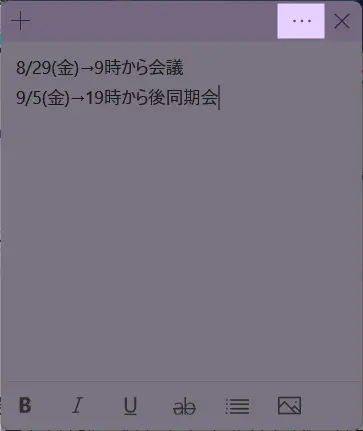

キーボード操作に慣れていない人には、付箋アプリの上部に並んだアイコンをクリックするだけの装飾方法がおすすめです。

特に初心者や普段あまりショートカットを使わない方でも、アイコンの意味が分かりやすいので安心。

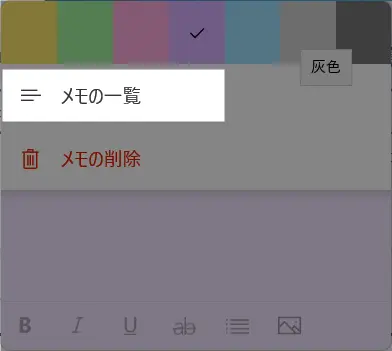

付箋の右上にある…(三点リーダー)をクリックします。

下のアイコンから太字、斜体、取り消し線、リスト、画像を選択してください。

これにより、箇条書きでタスクの整列など、直感的に操作できます。

マウス派の方でも、手軽に見やすい付箋を作ることができます。

なお、フォントの種類やサイズは変更できません。詳しくは、[ Windows付箋(Sticky Notes)の文字サイズは変更できない! ]をご覧ください。

ショートカットでスピーディに装飾

付箋の装飾は、マウス操作よりもショートカットを覚えると効率的です。

たとえば「Ctrl+B」で太字、「Ctrl+I」で斜体、「Ctrl+U」で下線、「Ctrl+T」で取り消し線をすばやく設定できます。

特に仕事や勉強で付箋を頻繁に使う人は、ショートカットを習得すると手の動きがスムーズになり、入力の流れを中断せずに情報を整理できるようになります。

絵文字や画像で個性をプラス

付箋は文字だけでなく、絵文字や画像を加えることでさらに見やすく整理できます。

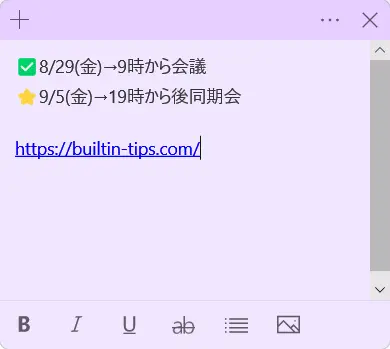

たとえば、進行中のタスクに「✅」をつけたり、重要なメモに「⭐」を挿入するだけでも直感的に分かりやすくなります。

絵文字は「Windowsキー + .(ピリオド)」で呼び出せる絵文字パネルから入力できます。

また、スクリーンショットを貼り付ければ、作業中に必要な情報を画像付きで保存できて便利です。

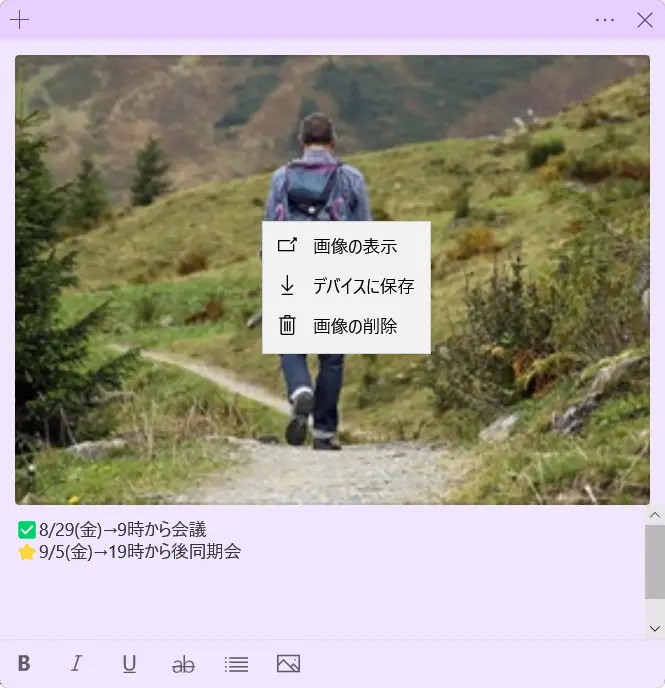

ただし、画像を削除するときは少し注意が必要で、画像の上で右クリックしてから画像の削除を選択してください。

シンプルなメモを超えて、自分だけの「ビジュアル情報ボード」として活用できるのが大きな魅力です。

URLも貼れる

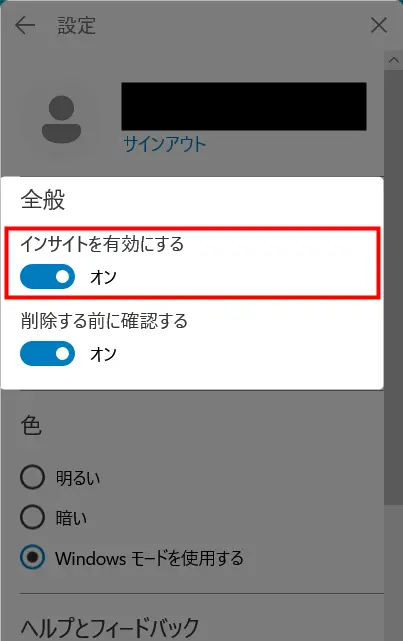

Windowsの付箋ではクリック可能なURLも貼れますが、最初に設定が必要です。

この設定をしないままだと、ただの文字列として認識されてしまいます。

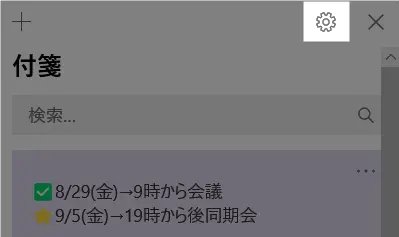

付箋の右上にある…(三点リーダー)をクリックします。

メモの一覧を選択してください。

歯車アイコンをクリック

設定画面が表示されるので、インサイトを有効にするをオンにしましょう。

以上の設定で入力したURLがクリック可能な状態になります。

同期・手軽さを活かした付箋活用術

Sticky Notesは装飾に加え、「保存の手間がいらない」という点も大きな魅力。

入力した内容は自動で保存され、Microsoftアカウントを使えば別のPCでも同期されます。

さらに、デスクトップの見やすい位置に配置しておけば、作業の合間にすぐ確認できる便利な情報ボードになります。

手軽さと柔軟さを兼ね備えた、実用的な活用方法を押さえておきましょう。

自動保存&リアルタイム同期で安心

付箋アプリは入力した瞬間に自動保存されるため、「保存し忘れて消えた」という心配がありません。

さらにMicrosoftアカウントでログインしておけば、別のPCに移動したときにも付箋が自動的に同期されます。

これにより、職場と自宅など複数の環境で同じ情報を確認でき、紙のメモやメールに頼らなくても効率的に情報共有が可能になります。

デスクトップ端に固定して常に表示

Sticky Notesは、デスクトップの好きな位置に配置できます。

特に右端や画面下に固定しておくと、作業中でも常に視界に入り、重要な予定やタスクを見逃しにくくなります。

仕事でのリマインダーや勉強計画の進行チェックなど、常に確認したい情報を「目に入る場所」に置くことで、自然とタスクの進捗管理ができるようになります。

手書き入力や画像貼り付けで柔軟にメモ

Sticky Notesは文字入力だけでなく、手書きや画像の貼り付けにも対応しています。

ペン入力が可能なPCなら、ちょっとした図やイメージを直接描き込めますし、スクリーンショットを貼れば作業中の画面をそのまま記録できます。

さらにURLを貼ればリンクとして機能するため、参考サイトや資料を簡単に残せます。文字と画像の両方を組み合わせることで、より多機能なメモ帳として活躍します。

他にはない!便利な付箋ソフトの選択肢と装飾性

「標準アプリだけでは物足りない」と感じる方には、フリーの付箋ソフトもおすすめです。

色やフォントの変更、アラーム設定など、細かい装飾や便利機能を追加できます。特に「Simple Sticky Notes」はデザイン性と操作性が両立しており、装飾の自由度が高いのが魅力。

テキスト装飾に加えてカレンダー機能やアラーム、透過度調整など、便利な機能が盛り込まれています。

たとえばタスクと期限を同時に表示したり、背景を透過して常に画面上に表示させたりできます。標準付箋に比べて操作の幅が広がるため、仕事の効率化や情報整理を徹底したい方には心強い選択肢です。

標準の安定感か、外部ソフトのカスタマイズ性か、自分の使い方に合った付箋を選ぶのがポイントです。

Google Keep

Windowsの標準付箋や外部ソフトに加えて、Googleが提供する「Google Keep」も付箋代わりのメモアプリとして人気です。

クラウドベースで動作するため、PC・スマホ・タブレットのどこからでもアクセスでき、内容はすぐに同期されます。

デザインはシンプルですが、カラー分け、チェックリスト、画像追加なども可能で、まさに「オンライン付箋」として使えます。

Google KeepはGoogleアカウントに紐づいており、Chromeやスマホアプリからどこでもアクセス可能です。移動中にスマホで書いたメモを、帰宅後にPCですぐ編集できるのは大きなメリット!

特に「付箋を複数デバイスで使いたい」という方には最適な選択肢になります。

PCでの使い方はブラウザ上から操作します。GoogleKeepにアクセスすればすぐに利用可能です。

Fy Memo

デスクトップ上に色とりどりの付箋を貼り付けて、ちょっとしたメモやToDoを管理できます。

- 急な電話メモを素早く残したい時

- 作業中のアイデアを忘れないようにしたい時

- デスクトップに常に表示させておきたい重要な情報がある時

使いやすさが魅力で操作はとてもシンプル。

難しい設定は一切不要で、パソコンに詳しくない方でもすぐに使い始められます。付箋の色も複数から選べるので、用途別に使い分けることも可能です。

インストール不要で動作するのも嬉しいポイント。USBメモリに入れて持ち運んだり、パソコンを汚さずに使えるのは大きなメリットといえます。

Simple Sticky Notes

Simple Sticky Notesは、付箋の色やフォントサイズ、背景テーマを自由に変更できるのが特徴で、シンプルながら実用性の高い、人気の付箋アプリです。

さらにリマインダー機能を使えば、指定時間に通知してくれるので「忘れ防止」にも役立ちます。

標準付箋にはないカスタマイズ性を求める方や、タスク管理をより細かく行いたい方におすすめのソフトです。

- 簡単操作: ダブルクリックで新しい付箋を作成し、テキストを入力するだけ。

- カスタマイズ可能: 付箋の色や透明度、文字のフォントやサイズを自由に変更できます。

- アラーム機能: 特定の付箋にリマインダーを設定し、指定した時間に通知を受け取ることができます。

- 付箋の整理: 付箋をグループ化したり、デスクトップ上の位置を固定したりできます。

- バックアップと復元: 大切なメモをファイルとして保存し、いつでも復元することが可能です。

Sticky Notesよりもさらに詳細なカスタマイズ機能や、アラーム機能といった便利な追加機能が備わっている点が強みです。

シンプルさを保ちつつも、より多くの機能を使いたいユーザーにおすすめのツールです。

Stickies

パソコンの画面に、まるで本物の付箋紙を貼るように、メモを貼り付けることができるソフトのことです。

シンプルなインターフェースと直感的な操作が特徴で、思いついたことを素早くメモするのに役立ちます。

- テキストだけでなく、画像やPDFファイルをメモにドラッグ&ドロップで追加できます。

- カスタマイズ: メモの色やフォント、サイズを変更して、視覚的に整理することができます。

- 半透明化: メモを半透明にして、その下のデスクトップや他のウィンドウの内容を確認できます。

外部アプリは「Sticky Notesにない機能を補う」という意味で、とても有効な選択肢です。

この記事の関連リンク

この記事で解説した機能をより深く理解し、実際の作業で効率的に活用するため、基本~応用ワザをまとめてカタログ形式にした記事を用意しました。

Windows標準機能を使った作業効率化のノウハウが身に付きます。

そして、上記で紹介した関連記事はこちらです。

FAQ:「Windows付箋の装飾」に関するよくある質問

ここまでは具体的な方法を一通りお伝えしてきましたが、その他にも細かい疑問や迷いやすいポイントがいくつかあります。

そこで以下では、よくある質問をFAQ形式でまとめました。

- Windowsの付箋で文字サイズやフォントを変更できますか?

-

残念ながら標準の付箋アプリではフォントやサイズを直接変更することはできません。ただし、Windowsのシステム全体のフォント設定を変えると間接的に影響します。自由にデザインを変えたい場合は「Simple Sticky Notes」など外部ソフトの利用がおすすめです。

- 絵文字や画像をWindows付箋に追加できますか?

-

はい、可能です。絵文字は「Windowsキー + .(ピリオド)」で呼び出せる絵文字パネルから入力できます。画像はスクリーンショットやコピーした画像を貼り付けられます。ただし、サイズ変更や配置の細かい調整はできません。

- Windowsの付箋をスマホと同期して使えますか?

-

Sticky NotesはOneNoteと連携することで、Androidスマホと同期できます。iOSは一部機能に制限がある場合があります。もし端末間の完全な同期を求めるなら「Google Keep」を利用するのもおすすめです。

- Windowsの付箋をデスクトップに常に表示する方法はありますか?

-

Sticky Notesはデスクトップに固定して表示できます。よく使うメモは右端や下部に配置しておくと作業中も常に目に入るため、リマインダーのように活用できます。

詳細は[ 付箋をデスクトップ固定するには?Windows付箋メモを固定して常に表示 ]で説明しています。

- より高度な装飾や便利機能を使いたいときはどうすればいいですか?

-

標準の付箋では機能に限界があります。フォント変更やアラーム設定など高度な機能を使いたい場合は「Simple Sticky Notes」などの外部ソフトを導入するか、Google Keepを利用するのがおすすめです。どちらも無料で利用でき、より幅広いカスタマイズが可能です。

まとめ:Windows 付箋の装飾で人とのつながりを大切に

Windows付箋は、ただのメモ機能にとどまらず、装飾を活用することで「大切な予定を忘れない仕組み」に早変わり!

特にシニア世代にとって、「忘れない安心感」は人間関係を守るうえでとても大切です。予定を強調しておけば、準備に余裕ができ、当日も気持ちにゆとりを持って参加できます。その積み重ねが、信頼や絆を深めることにつながるのです。

また、外部ソフトを利用すればカスタマイズの幅がさらに広がります。

付箋装飾は、シンプルだけれど効果的な“見える化”の工夫。

自分の作業スタイルに合った付箋の使い方を見つけることで、日常の効率や情報管理がぐっと楽になりますよ!

Windowsの便利機能で遊ぶのは、テレビを観るより楽しいですよ!

ぜひみなさんも、自分なりの便利な使い方を見つけてみてくださいね。

もし便利な使い方を見つけたらコメントください!